よく見られる病気や症状

花粉症に負けない食生活について

花粉症は、花粉が目や鼻の粘膜に付着しておこるアレルギー症状です。花粉症を予防するためには、花粉をできるだけ取り込まないことと、バランスのとれた食生活が大切です。

食事では、インスタント食品や加工食品を避け、刺激の強い香辛料は控えましょう。高たんぱく、高脂肪の食生活を見直し、魚や野菜がきちんととれる和食がおすすめです。食生活と睡眠を十分にとることで免疫力を高め、花粉に負けない体作りを目指しましょう。

免疫力を高める栄養素と花粉症の症状を和らげる食べ物

● ビタミンA

皮膚や粘膜を正常に保ち、感染症を予防し、活性酵素を除去してくれます。

レバー・卵・モロヘイヤ・にんじん・ほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれます。

● ビタミンC

ストレスに負けない体をつくり、皮膚を丈夫にします。

ピーマン・菜の花・ブロッコリーなどの緑黄色野菜、果物に多く含まれます。

● αリノレン酸

αリノレン酸を多く含んだ野菜や海草はアレルギーを抑える働きがあります。特にシソはαリノレン酸が多く含まれるので、花粉症に良い食べ物としてよく紹介されます。

● 食物繊維

腸内にある悪玉菌などの有害物質を体の外に出し、善玉菌を増やして腸内環境を改善してくれます。わかめ、ねかぶ、もずくなどの海草や野菜、コンニャクや精製度の低い穀類に多く含まれます。

● ポリフェノール

ポリフェノールは強力な抗酸化作用があり、細胞や血管の老化を予防してくれます。また花粉症対策の機能性食品には「ポリフェノール」の一種が多くあります。ポリフェノールはくしゃみや鼻水といった花粉症の症状を引き起こす炎症物質(ヒスタミン)が放出されるのを抑制する働きがあります。緑茶・甜茶(てんちゃ)・べにふうきなどに多く含まれます。

また乳酸菌の中で「乳酸菌L-92株」という種類のものが花粉症の症状に効果があると言われています。このような機能性食品を利用するのもひとつの方法だと思います。しかし、花粉症は免疫機能が低下すると発症しやすいので、普段から規則正しい生活とバランスの取れた食事を心がけることが大切になります。

風邪やインフルエンザに負けない食事や栄養

風邪やインフルエンザはウイルスに感染することで起こります。ウイルスが体内に侵入すると体の中の防御機能が働きウイルスを退治します。しかし、体力が低下するとその機能が働かず、発病したり症状が重くなります。

栄養のバランスのとれた食事で、体に抵抗力をつけ、ウイルスに対する免疫力を高めましょう。風邪やインフルエンザの予防に効果のある栄養成分についてご紹介します。

● たんぱく質

たんぱく質は体の構成成分で、生命維持や活動する上で欠かせない栄養成分です。血液・筋肉・各種臓器を作り免疫細胞の材料となって免疫力を強化し、病気への抵抗力を高める機能を持っています。

★ たんぱく質を多く含む食品【魚・肉・卵・大豆製品・牛乳・乳製品】

● ビタミンC

ウイルス感染や寒さへの抵抗力をつけ、風邪の予防や回復に大変役立つビタミンです。発熱時には

耗が激しいので、十分に摂ることが大切です。

★ ビタミンCを多く含む食品【キウイ・みかん・イチゴ等の果物やブロッコリーやキャベツ等の野菜】

● ビタミンA

ウイルスの侵入口となる鼻や喉の粘膜を丈夫にするので風邪やインフルエンザ予防に欠かせない栄養成分です。動物性食品に含まれるビタミンAはそのまま体内に吸収され、緑黄色野菜に含まれるカロテンは体の中に入ってビタミンAの働きをします。油と一緒に料理すると吸収率がアップします。

★ビタミンAを多く含む食品【レバー・うなぎ・アナゴ・牛乳・乳製品・にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、春菊などの緑黄色野菜】

● ビタミンE

白血球やリンパ球の働きをよくして、免疫力を高めます。冷え性予防や血行をよくする働きもあり、動脈硬化の予防にも効果があるビタミンです。

★ ビタミンEを多く含む食品【植物油・大豆・アーモンド・うなぎ・サンマ・いわし、アボカドなど】

● 硫化アリル

ねぎやニンニクなどに含まれる刺激臭のある香気成分で、強い抗菌作用と免疫力を高める働きを持っている成分です。体を温める作用もあり、少量を常食すると滋養強壮につながります。

★ 硫化アリルを多く含む食品【白ネギ・たまねぎ・ニンニク・ニラ・ラッキョウなど】

● カテキン

強い抗菌作用や抗ウイルス作用を持っています。特に緑茶の渋みのもとであるタンニンには炎症を鎮める働きがあり、お茶でうがいをすると喉の痛みが治まります。

★ カテキンを多く含む食品【緑茶・紅茶・ウーロン茶など】

食事で免疫力をつけることも大切ですが、十分な睡眠、軽い運動などで体力を維持することも心がけましょう。また風邪やインフルエンザが流行る季節には下記の点に注意して、ウイルス感染を防ぎましょう。

○温度・湿度に気をつける

室温は18~20度が適温です。高すぎる室温は寒さへの抵抗力を弱めます。また湿度は70%前後

に保つとウイルスの活動が弱まり感染力が低下します。加湿器などで乾燥を防ぎましょう。また1時間に1度は換気することも大切です。

○外から帰ったらうがいと手洗いをしましょう

ウイルスがついた手のままべたべたと家中を触ってしまえば、菌をまき散らかしているのと同じです。家に帰ったらうがいと手洗いは忘れずに。手洗いは必ず石鹸で行いましょう。

○人ごみはなるべく避けましょう。

人がたくさん集まる温度の高い所ではウイルスの感染の確立も高くなります。有事がない限り出歩かないことが最善の予防です。通勤、通学時はマスクをするだけでも効果があります。

インフルエンザと予防接種 2018.10

1. インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウィルスに感染することによって起こります。

流行は、初冬から春先にみられます。

○症状 ふつうのかぜに比べて症状がひどくなります。

熱・・・さむけと高熱、3~5日

苦・・・全身がだるい、食欲がない

痛・・・頭痛、手足の筋肉痛、腰の痛み

腹・・・おなかが痛い、吐く、下痢

咳・・・のどの痛み、鼻水、咳

○短時間で診断と早期治療

インフルエンザかどうかは、鼻汁を検査すると、10分前後で診断できます。

診断し早期に治療薬を飲みめば、症状を軽くすることができます。

2. インフルエンザにかからないために

○栄養と休養を十分摂る

○人混みを避ける

○適度な温度・湿度を保つ

○外出後の手洗いとうがいの励行

○マスクを着用する

○予防の基本は、流行前に予防接種を受けることです

3.インフルエンザ予防接種の有効性

予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに2~3週間かかり、その効果が持続する期間は約5ヶ月間とされています。インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。

また、風邪をこじらせやすい人、気管支喘息、心臓病や糖尿病のある人は、インフルエンザにかかると悪化しやすいので、ぜひ予防接種を受けましょう。

接種回数は、12歳までの方は2回、13歳以上の方は原則1回です。

インフルエンザの予防について

ポリオとワクチンについて

芳泉すこやかニュース第46号より

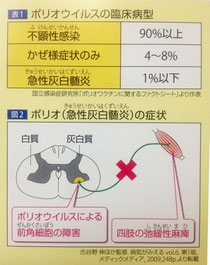

ポリオ(急性灰白髄炎)という病気

ポリオは、ポリオウイルスが口から入り、のどや腸内で繁殖する病気です。9割以上の人は症状がなく(不顕性感染)、4~8%の人は風邪症状(発熱、頭痛、嘔吐など)が現われます(表1)。

しかし、ポリオウイルスが腸ではなく、脊髄や脳へ到達すると、その部分の細胞が破壊されます。脊髄の運動神経(脊髄前角細胞)はポリオウイルスに障害されることが多く、麻痺をおこします(表2)。特に5歳未満の子供は本疾患にかかりやすいので「小児麻痺」とも呼ばれますが、大人のポリオもあります。

治療について

有効な抗ウイルス薬はなく、感染予防が重要です。ポリオワクチンにはこれまで経口生ポリオワクチンが使用されていましたが重大な副反応(永続性の麻痺)が現れることがまれにありました。

そこでこの経口生ポリオワクチンを改良した、不活化ワクチンが開発されました

日本でもH24年9月から接種が始まりました。

次に接種スケジュールを掲載しています。

ポリオワクチン

対象年齢:生後3カ月~90カ月(7才6カ月)未満

標準的な接種期間と回数:3~8週までの間隔を空けて3回

初回終了後6カ月以上の間隔を空けて1回。計4回です。

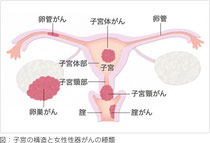

子宮頚がんとワクチンについて

芳泉すこやかニュース 第44号より

子宮頸がんとは?

子宮は、女性だけにある大切な臓器です。この子宮の入り口付近、「子宮頚部」にできるがんを「子宮頸がん」といいます。

がんになる経過は解明され、ワクチンで予防するか、健診で早期に発見すれば治療することができます。

どんな人がなりやすい?

子宮頸がんは性交経験がある女性なら誰でもなる可能性があります。

最近は20代から30代の女性の発症率が増加しています。

子宮頸がんの症状

子宮頸がんは、初期には全く症状がなく、早期発見には健診が必要です。

初期の症状

・多くは無症状

進行した症状

・性交時出血

・おりものの異常(茶褐色、黒褐色のおりものが増える、、)

・不正出血(月経以外の出血)

・下腹部や膝の痛み など

子宮頸がんの原因はウイルス

子宮頸がんの原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染です。

性交渉によって感染します。このウイルスによる感染はワクチンにより防ぐことが

できます。

予防接種について

発がん性ヒトパピローマウィルス(HPV)の中でも特に子宮頸がんの原因として最も多く報告されているHPV16型と18型の感染を防ぎます。

◇対象年齢:中学1年生(13歳相当)から高校1年生(16歳相当)

◇接種方法 初回→2ヶ月後→6ヶ月後の3回 (ガーダシル)

インフルエンザについて

芳泉すこやかニュース 第43号より

予防が大切 インフルエンザ

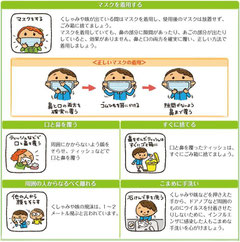

外出から帰ったら 手洗い

石けんやハンドソープを使って、最低15秒以上手のひらだけでなく、手の甲、指の間やつめの間、手首までしっかり洗いましょう。洗った後は、清潔なタオルなどで水分を十分ふきとります。

人ごみではマスク、咳やくしゃみが出とき 咳エチケット

咳エチケット:人に向かって咳やくしゃみをしないこと。とっさに出そうなときは、周囲の人から顔をそらし、手や腕などで口・鼻をおおいます。咳やくしゃみが続くときはマスクをしましょう。

風邪とインフルエンザの違い

|

区分 |

風邪 |

インフルエンザ |

|

症状 |

鼻水やのどの痛みなどの局所的症状 |

38℃以上の発熱や咳、のどの痛み、全身の倦怠感や関節のいたみなどの全身症状 |

|

流行の時期 |

一年を通しひくことがあります |

1~2月に流行のピーク。ただし、4月、5月まで 散発的に流行することも |

おととし発生の「新型インフルエンザ」はどこに?

2009年に登場した新型インフルエンザは、本年4月1日以降、通常の季節性インフル

エンザとして取扱い、名称は「インフルエンザ(H1N1)2009」になっています。

インフルエンザに負けないカラダをつくる

体の抵抗力を高めるために、バランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。

自分のからだを守り、他の人にうつさない

・具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。

・人混みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場などに行かないようにしましょう。

・安静にして休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが重要。

・水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなどの冷たいものでもかまいません。

・咳が出ているときは、熱が下がっても5日間は家にいましょう。

ウイルスを周囲にまき散らせないために!